水星を見よう

2月20日 水星が東方最大離角

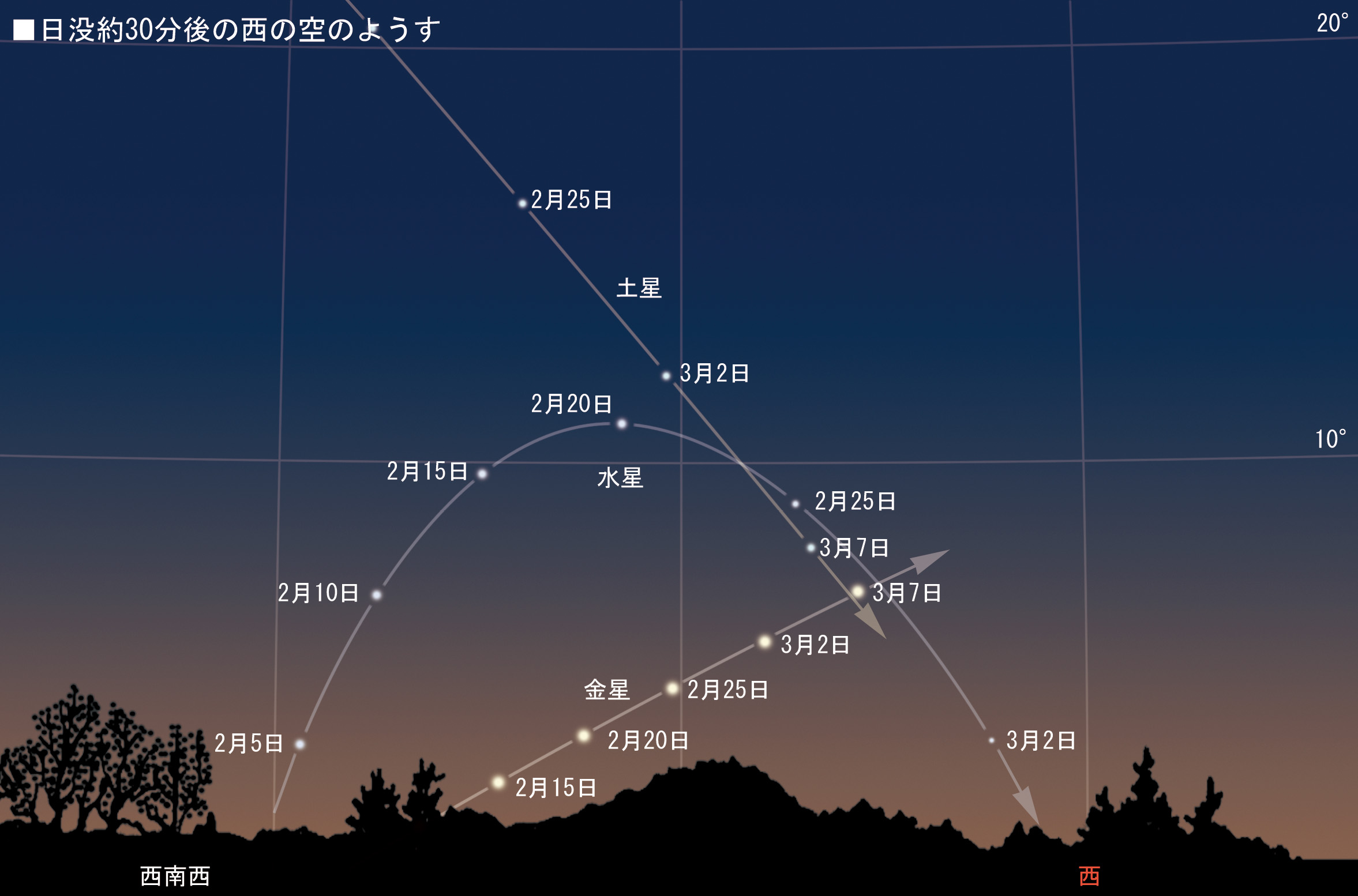

太陽系の最も内側を周期88日でまわる水星の動きはめまぐるしい。昨年12月8日に西方最大離角になって明け方の東天にその姿を見せていたかと思ったら、2月20日にはもう夕方の西天で東方最大離角を迎える。

今回の最大離角では、太陽と水星の黄道上での離角が18.1度と、今年最も離角が小さい。最も離角が大きいのは、4月4日の東方最大離角の27.8度で、なんと10度近くも差がある。今回の東方最大離角はさぞ水星の地平高度は低いだろうと早合点してしまいがちだがそんなことはない。この時期は、西の地平線に対する黄道の傾きが、かなり立っているために、地平高度は低くはないのである。実際最大離角の20日の日没30分後の高度は、11°程もある。ちなみに4月4日の東方最大離角は、東の地平線に対して行動が寝ているため、離角が27.8度もあっても、地平高度は6度程度しかない。

つまり今回の西方最大離角は、水星を見るチャンスだというわけだ。日没30分後の高度が10度以上ある期間は、2月16日から2月23日までの8日間。その間の明るさはほぼ0等。西北西から西へと少しずつ移動するので、日没から30分ほど過ぎたら、西の空高度10度あたりを探してみよう。もし夕焼けに紛れて見つからないようなら双眼鏡の助けを借りよう。以外に簡単に見つかるだろう。また、望遠鏡で見ると水星の満ち欠けをするようすもわかるかもしれない。

また、水星より低い位置に‐3.9等の金星が、高い位置には1.0等の土星が光っている。水星は見えなくなってしまうが、3月7日から9日にかけて西の低空で、金星と土星の接近も見られる。